| Basis-Ausgangslage |

| [] Die Grundlagen zum Thema wurde in einem WOL-Circle (und #meinziel22) erstellt |

| Post zum Thema | Hinweise intern | Externe Links |

|---|---|---|

| [] ich hier | [] Basis-Verhalten | [] Masterarbeit [] Projekt-Magazin [] Guter Artikel |

| [] Übersicht [] noch anschauen |

| Aspekte / Diskussionsgrundlagen |

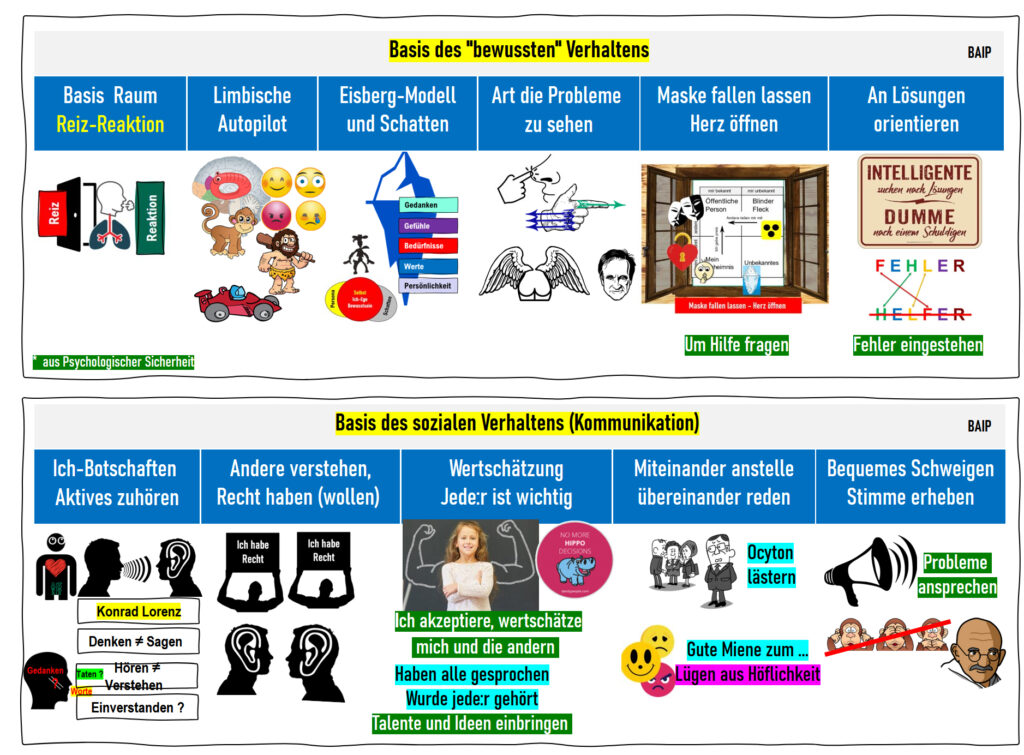

| [] siehe auch: Basis-Verhalten |

| Ergänzungen |

| Compact-Informationen / Inspiration |

| Weitere externe Informationen |

| [] Masterarbeit. Spezielles: [] Meine Link-Liste in Raindrop [] Blog-Beitrag Lars Richter [] Übungen Psych-saftety.org (sehr interessant) [] PsySafety-Fragebogen (deutsch) [] Arche – „Test-Spiel“ für Psychologische Sicherheit (Zusatz Info Marc Loeffler) [] Liberating Structures: (HSR, What I need from you) [] Artikel von Bettina Hoffmann und Dominik Hanisch |

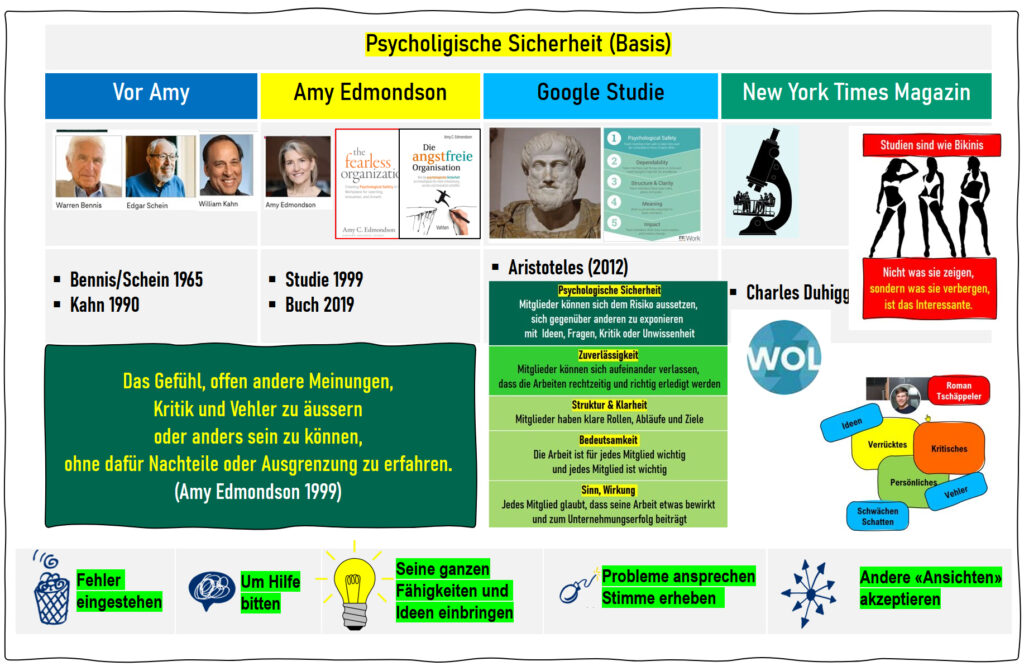

| Vor Amy [] 1965 Edgar Schein / Warren Bennis (3 Ebenen der Kultur) [] 1972 Janis (Groupthinking) [] 1990 William Kahn |

| Amy Edmondson Studien und Bücher [] Studie 1999: Info in Englisch [] Buch: „The fearless Organinsation“ „Die Angsfreie Organisation“ [] Video: TED Talk |

| Google Studie (Aristoteles) [] Info Englisch: Englisch: 5-Key Doc-Team Effectiveness YouTube-Kanal [] Info Deutsch: Swiss-ICT Swiss-ICT Bericht Targetter Video Targetter Süddeutsche 5-Faktoren |

| Bericht über Google-Studie in New York Times Magazin [] Info Englisch: in Englisch: [] Info Deutsch: |

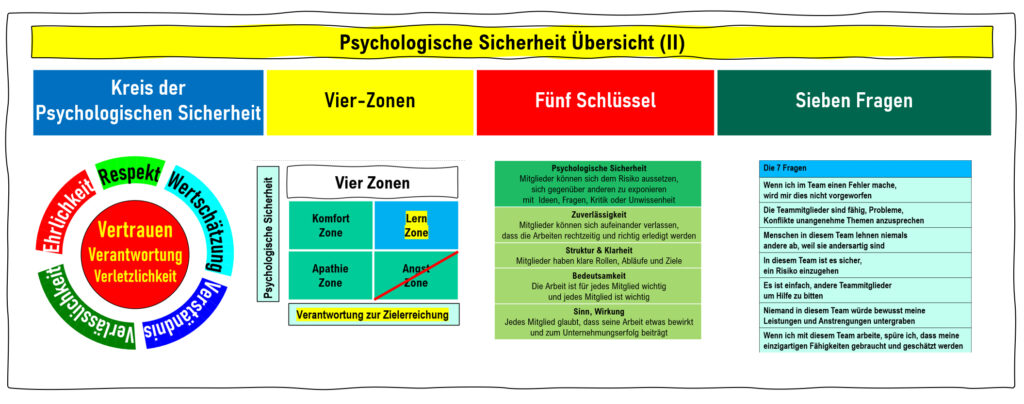

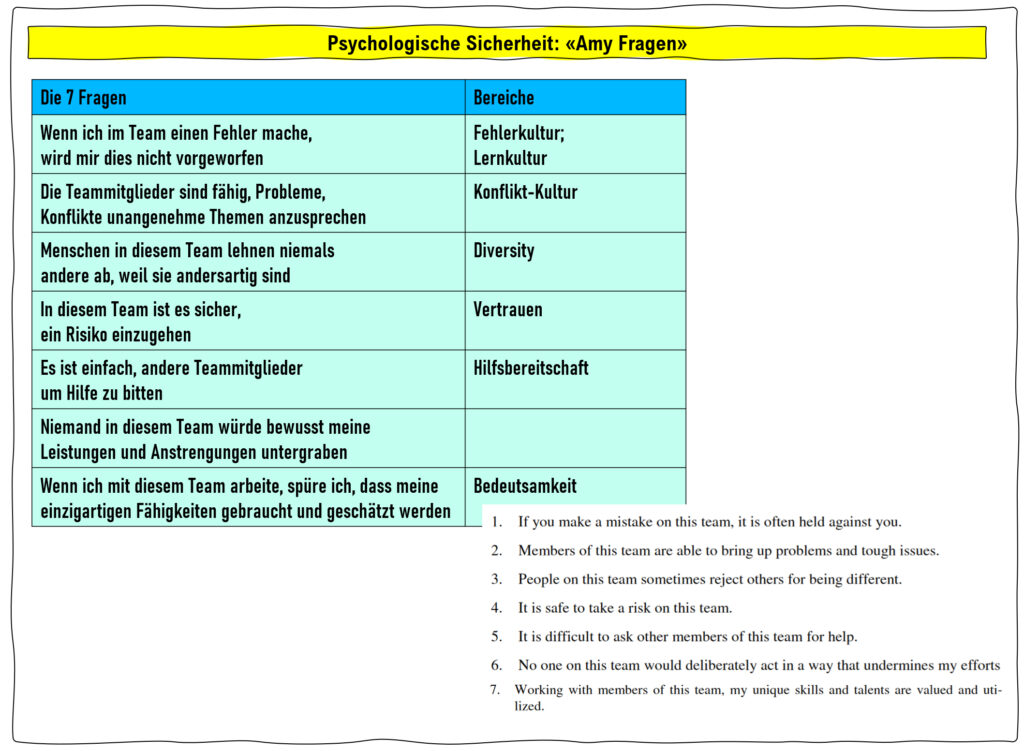

| Basis-Informationen: [] der „Dreieck-Kreis“: Blog-Artikel Futurebirds, Artikel im HR-Today [] die Vier-Zonen: Info skillsgarden.ch Thema Lernen [] die Fünf Schlüssel: Artikel in Pharmapro.ch, Artikel Charlotteheidsiek.com |

| Videos, Blog-Post [] Ina Goller: Video; Buch [] Julia Schormlemmer: Video [] Bettina Hoffmann & Dominik Hanisch: Offener Artikel in SpringLink [] Swiss ICT: Teil-1 Teil-2 [] Gerlad Peterson: Blog-Post [] Meyer, Wrba, Bachmann: Blog-Post [] Hansjörg Lusti: Wie lernen Organisationen-Folien |

| Ergänzungen [] |

| Podcast |

| Podcast [] Tania + Amy [] flowdays (1), (2), (3) [] Matthias [] Jasmine + Kai [] Sepideh [] Brille + Bart mit Joe |

Was ist das Geheimins der Psychologischen Sicherheit

Bei den Recherchen sind öfter, die folgende Fragen aufgetaucht: was ist das Geheimnis der Psychologischen Sicherheit und was wäre aus dem Thema Psychollogische Sicherheit geworden:

[] hätte Google nicht die Studie gemacht bzw.

[] hätte Charles Duhigg nicht im New York Time Magazin darüber berichtet?

Fehler und Konflikte gibt es in jedem Team

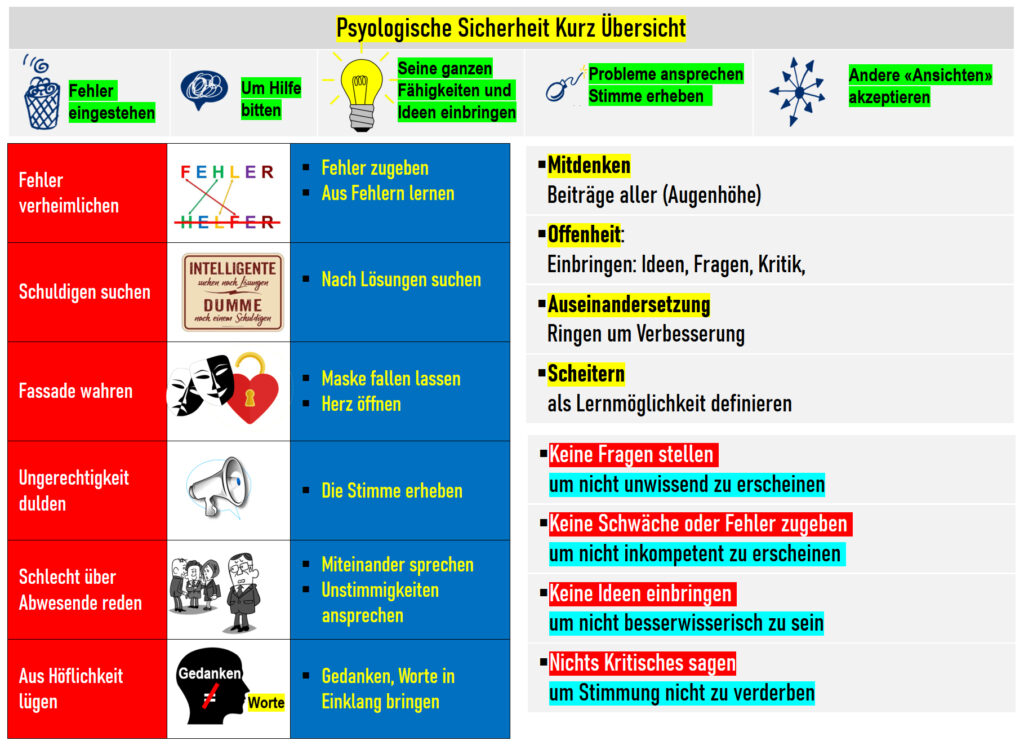

In allen Teams werden Fehler gemacht und entstehen Konflikte. Der entscheidende Faktor ist eher, wie das Team damit umgeht; werden Fehler verheimlicht und Konflikte unter den Teppich gekehrt oder wird offen darüber diskutiert, auch wenn es nicht immer angenehm ist.

Kritisch sein, eigenes Denken fördern

Die Recherche habe ich mit einer positiven, aber kritischen Einstellung durchgeführt. Dabei hat sich auch die Frage gestellt, ob Psychologische Sicherheit eine neue Sau ist, die durchs Dorf getrieben wird oder nach altem Wein riecht, der in neue Schläuche abgefüllt wurde. (siehe auch)

Die schweigende Angst, der fehlende Mut – Psychologische Angst

Speziell sind die Situationen, wo Ungerechtigkeiten verschwiegen, geduldet oder sogar geleugnet werden, weil man Angst vor den Konsequenzen hat. Als „gutes“ Beispiel wird oft der VW-Abgas-Skandal erwähnt, wo die Mitarbeitenden die Haltung der drei Affen einnehmen, weil sie Angst haben, dass der Überbringer der schlechten Nachricht bestraft wird.

Unter dem Begriff „The Voice“ oder die „Stimme erheben“ lohnt es sich, sich zu fragen: „Habe ich geschwiegen, wo ich aufstehen sollte, um meine Stimme zu erheben.“

Lern-Impulse

Mein Ziel war weniger, alles über Psychologische Sicherheit zu erfahren, sondern eher Impulse zu generieren, um andere zum „Lernen“ zu inspirieren. Weitere Infos siehe hier.

| Veröffentlichte Impulse aus dem Buch: Psychologische Sicherheit von Birgit Schumacher |

| Wie werden Teams mutig und innovativ? Durch Vertrauen. Es ist die Basis für psychologische Sicherheit. Unsere Autorin Birgit Schumacher illustriert die neurobiologischen Mechanismen hinter der psychologischen Sicherheit. Denn ihr Verständnis ist essenziell, wenn wir ein Umfeld psychologischer Sicherheit schaffen wollen. Unser Nervensystem ist so aufgebaut, dass es über Rezeptoren ununterbrochen und ganz automatisch die Umgebung nach Gefahren absucht. Es will damit unser Überleben schützen. Das Buch zum Thema » Mehr Infos Heute ist es weniger der Säbelzahntiger, der um die Ecke kommt und unser Leben bedroht. Im einundzwanzigsten Jahrhundert kann es viel mehr ein Auto sein, das aus einer Seitenstraße geschossen kommt. Nicht so unmittelbar wie das Auto, aber genauso bedrohlich kann eine Gruppe von Menschen auf mich wirken, mit denen ich zusammenarbeiten soll, bei denen ich mir aber nicht sicher bin, ob sie mich mit meiner Art akzeptieren. Die Gefahr, abgelehnt zu werden, wirkt heute wie gestern als starke Bedrohung auf uns. Das bedeutet, dass wir ständig unser Außen bewerten und darauf in Millisekunden reagieren. Dabei ist es egal, ob das, was wir sehen, wirklich eine Tatsache ist oder nur eine Vorstellung in unserem Kopf. Um es an einem Beispiel zu veranschaulichen: Wenn du im Wald spazieren gehst und meinst, einen Bären zu sehen, wird automatisch dein autonomes Nervensystem anspringen und dein Körper wird entsprechend reagieren. Du wirst merken, wie dein Puls schneller geht. Vielleicht wirst du förmlich vor Angst erstarren oder du wirst schneller, als du je gelaufen bist, vor dem Bären davonrennen. Völlig unabhängig davon, ob der Bär wirklich dort steht oder ob es eine Sinnestäuschung war. Entscheidend bei der Reaktion ist deine Bewertung der äußeren Situation. Neurobiologisch könnte man es wie folgt beschreiben: Zwischen deinem Außen und dem, was du daraus machst, wie du es interpretierst, ist eine Art Filter eingebaut. Dieser Filter nimmt alle Informationen aus der Umgebung auf und sammelt sie. Sicherheit entsteht dann, wenn dieser Filter das Ergebnis ableitet, dass keine Gefahr droht oder besteht. Der Filter setzt sich aus vier Ebenen der Wahrnehmung zusammen: Exterozeption: die Fähigkeit, die Umwelt wahrzunehmen. Interozeption: die Fähigkeit, die Innenwelt wahrzunehmen. Propriozeption: die Fähigkeit, die Lage des Körpers im Raum wahrzunehmen. Neurozeption: die Gesamtheit von Innen und Außen. Wie sensibel unser System reagiert, wird maßgeblich davon beeinflusst, was wir im Laufe unseres Lebens über Gefahr und Sicherheit gelernt haben. Insbesondere, wie viel Stress wir in unserer Kindheit und Jugend erlebt haben. Deshalb sollten wir uns oder andere Menschen auch nicht abwerten, wenn wir ängstlich oder unsicher sind. Was für den einen noch sicher ist, fühlt sich für den anderen unsicher an. Und beides ist im Sinne der jeweiligen Neurozeption wahr und richtig. Sicherheit ist ein subjektives Erleben Die Interozeption, Exterozeption und Neurozeption eines Menschen entwickeln sich bereits im Mutterleib und sie bilden sich im Laufe der Kindheit weiter aus. Wie oben beschrieben hilft uns unser Frühwarnsystem, zu erkennen, wann etwas gefährlich ist und wann nicht. Dafür muss dieses System mit Informationen darüber versorgt werden, was sicher, was bedrohlich und was lebensbedrohlich ist. Dies geschieht im Kindesalter. Hier schon wird unser Frühwarnsystem programmiert. Durch eigene Erfahrung und die – im besten Fall – gute Begleitung der verantwortlichen Erwachsenen oder durch das Abgucken des Verhaltens bei ebendiesen. Um es noch etwas konkreter zu machen: Kinder, die in einem bedrohlichen Umfeld aufwachsen, entwickeln eine Exterozeption, die angespannt und übersteuert ist. Die Exterozeption von Kindern, die in einem sicheren Umfeld aufwachsen, reagiert hingegen entspannt aufmerksam. Es gibt also Menschen, die überall Gefahren sehen und den Teufel an die Wand malen, und Menschen, die entspannter mit dem umgehen können, was sie im Außen vorfinden. Sie entscheiden sich dabei nicht aktiv für ihre Bewertung, es ist ein automatischer Prozess, der in ihrem Innern abläuft. Diesen Prozess kann man jedoch beeinflussen und daran arbeiten – dazu wirst du im zweiten und im letzten Kapitel mehr Informationen finden. |

| »Psychologische Sicherheit ist immer ein subjektives Empfinden.« Eine Interozeption, die die inneren Wahrnehmungen schnell als bedrohlich einstuft, entsteht, wenn Kinder früh mit körperlichem Schmerz oder einer Krankheit konfrontiert werden. Hier werden körperliche Symptome früh und stark wahrgenommen. Dadurch können Ängste entstehen, die das weitere Verhalten bestimmen. Wenn Kinder die Welt als gefährlichen und lieblosen Ort kennenlernen mussten, wenig körperliche Berührung bekamen oder Bezugspersonen ausgesetzt waren, die ein schädigendes Verhalten auf das Kind hatten, entwickelt sich daraus eine Neurozeption, die beständig Gefahr meldet. Bis hierhin lassen sich zwei Schlussfolgerungen ziehen, die für das weitere Verständnis wichtig sind: Die Basis für das, was wir grundsätzlich als sicher empfinden, basiert auf den Erfahrungen unserer frühen Kindheit. Da wir immer auf der Suche nach Sicherheit sind, ist unser Verhalten darauf ausgerichtet. Wir machen nichts, was für uns gefährlich sein könnte. Diese Zusammenhänge erklären, weshalb verschiedene Menschen sich in ein und derselben Situation unterschiedlich sicher fühlen oder warum bestimmte Menschen mit Veränderungen besser klarkommen als andere. Das gilt auch und gerade für das Verhalten in Beruf und Arbeitsleben. Woran kann man das Gefühl von Sicherheit messen? Der Zustand von Sicherheit und Unsicherheit ist neurobiologisch abbildbar. Dafür hat der amerikanische Psychologe und Achtsamkeitsforscher Daniel Siegel das Stresstoleranzfenster beschrieben (»Window of tolerance«). Es dient als Modell für die einfache Veranschaulichung unseres Nervensystems: Es meldet uns entweder Sicherheit oder Gefahr. Wir erinnern uns: Ein Mangel an (empfundener) Sicherheit führt zu Stress. Die Stressreaktionen geben uns Auskunft darüber, wo wir uns in unserem Toleranzfenster aufhalten.  Es gib drei Bereiche des Erregungsniveaus: Den Bereich des optimalen Erregungsniveaus: dort, wo wir uns sicher fühlen. Den Bereich der Übererregung unter Unsicherheit. In diesem Zustand ist unsere Wahrnehmung stark geweitet. Wir stehen unter Anspannung, sind gestresst und nehmen unser Außen als bedrohlich wahr. Unsere Exterozeption steht förmlich unter Feuer. Beispielhafte Symptome der Übererregung können sein: innere Unruhe, Konzentrationsschwierigkeiten, körperliche Unruhe, Schlaflosigkeit, Gedankenkarussell, Reizbarkeit, Wut. Den Bereich der Untererregung unter Unsicherheit: Wir nehmen weniger von unserem Außen wahr. Auch die Interozeption ist abgeschwächt. Symptome der Untererregung können sein: wenig Ausdruck in Mimik und Gestik, leere im Kopf, Verlust von Konzept und Zusammenhang, Schwierigkeiten, Entscheidungen und Planungen umzusetzen, Rückzug, Vermeidung sozialer Kontakte, Gleichgültigkeit, Verlust von Motivation. Wenn wir also ein Umfeld psychologischer Sicherheit erschaffen wollen, ist es wichtig, diesen Zusammenhang bewusst vor Augen zu haben. Das umgebende System sollte so sicher sein, dass jeder innerhalb seines Stresstoleranzfensters agieren kann – unabhängig davon, wie weit es ausgeprägt ist. Wir sollten immer die Erwartung haben, dass Menschen sehr unterschiedliche Sicherheitsbedürfnisse haben und sich unterschiedlich verhalten. Ein solches für eine Gruppe von Menschen passendes Umfeld können wir nicht allein erzeugen, es ist eine Aufgabe, die besser gemeinsam mit dem Team angegangen werden sollte. Führende sollten nicht in die Falle laufen, dass sie sich allein für die Herstellung psychologischer Sicherheit verantwortlich fühlen. Und wie schaffen wir ein pschologisch sicheres Umfeld? Wir haben bis hierhin gelernt, was mit uns passiert, wenn wir uns nicht sicher fühlen. Das heißt, wie und wann unser Nervensystem Gefahr meldet. Gefahren waren früher ein Säbelzahntiger, heute wird eine Konfliktsituation als existenzielle Bedrohung durch das Unbewusste gewertet. Beides versetzt unseren Körper in eine erhöhte Aufmerksamkeitsspanne. Wir werden dann stark von dem, was in unserem Außen passiert, gesteuert. Eigentlich reagieren wir nur noch auf das, was passiert, anstatt einen kühlen Kopf zu bewahren, sehr bewusste Entscheidungen zu treffen und in einen proaktiven Modus zu schalten. Aber was braucht es, um sagen zu können, dass es sich um ein Umfeld handelt, in dem sich alle sicher fühlen können? Ein Umfeld, in dem das Nervensystem entspannen kann und wir unsere Energie und unseren Fokus auf die Themen legen können, an denen wir arbeiten, und nicht darauf, Gefahr abwenden zu müssen. Dazu dürfen wir uns wieder unserer Natur zuwenden: Wir sind soziale Wesen, wir benötigen die Verbindung zu anderen, das ist unsere genetische Programmierung. Das heißt, wenn wir uns mit den Menschen, mit denen wir leben oder arbeiten, verbunden fühlen, gibt uns das ein Gefühl von Sicherheit. Neurobiologisch ausgedrückt: wenn der ventrale Vagus im Positiven wirken kann. Dies geschieht, wenn folgende fünf Punkte erfüllt sind: Anerkennung: Unsere Leistung soll wertgeschätzt werden. Interesse: Wir wollen als Mensch gesehen werden. Respekt: Unsere Bedürfnisse und Gefühle sollen geachtet werden. Wohlwollen: Der Blick auf unsere Stärken und das Vertrauen darein, dass wir in positiver Absicht handeln, geben uns Sicherheit. Selbstbestimmung: Wir benötigen Wahlmöglichkeiten. |

| Gute Konflikte wirken wie ein Sommerregen. Ein Sommerregen lässt einen danach besser durchatmen. Gerade dann, wenn man in der Stadt wohnt. Die Luft ist wieder klarer und frischer. In einer guten Beziehung – in der beide Menschen sich gemeinsam weiterentwickeln wollen – ist ein gelegentlicher Streit so wichtig wie ein Sommerregen. Mit Tina (meiner Frau) habe ich mich von Beginn unserer Beziehung an gestritten. Allerdings haben unsere damaligen Streitereien keinen Effekt von Sommerregen gehabt 😆 Das mit den Sommerregen-Streits mussten wir erst lernen und glaube mir, wir sind dafür durch eine harte Schule gegangen. Unsere Konflikte sind nun ehrlicher und weniger verletzend. Das letzte Mal, als wir uns gestritten haben, habe ich mich über etwas sehr aufgeregt (typisch für mich). Tina fand meine Art dabei einengend und fühlte sich in die Ecke gedrängt. Ich habe mir im Nachgang mal angeschaut, was wir gemacht haben, um aus dem Konflikt einen Sommerregen zu machen. So kann man einen Streit gut beenden 👇🏼 🧠 Schweigen ist Silber, Reden ist Gold – aber erst, wenn sich die Nervensysteme beruhigt haben: Wir können keine Veränderungen herbeiführen, wenn die Anspannung hoch ist. Eine sinnvolle und nachhaltige Veränderung ist nur möglich, wenn beide Seiten mit einem beruhigten Nervensystem arbeiten. Und da kommt das Thema Psychologische Sicherheit ins Spiel: Wenn wir im Streit sind, ist unser Nervensystem im Kampf/Flucht/Totstell-Modus. Und so lange das so ist, werden wir es nicht schaffen, so miteinander zu reden, dass wir einander zuhören und den anderen verstehen wollen. Was du also tun kannst, damit das Gespräch ein Gutes wird👇🏼 1️⃣ Sind beide Gemüter abgekühlt? Wenn du merkst, dass du wieder innerhalb deines Stresstoleranzfensters angekommen bist (👉 du kannst wieder an etwas anderes denken als an den Streit und feuerst gedanklich nicht weiter gegen deinen Partner), frag dein Gegenüber, ob er oder sie jetzt bereit ist, zu reden. 2️⃣ Verständnis herstellen Damit eine Beziehung weiterhin erfüllend und zufriedenstellend bleibt, müssen wir einander verstehen und unsere Bedürfnisse und Gefühle miteinander teilen. In dieser Phase geht es darum, dass wir ehrlich zueinander sind und alles auf den Tisch legen. Jeder sollte dem anderen erzählen, wie er sich in der Situation gefühlt hat. Die Reaktion auf das Gesagte sollte dann keine Verteidigung oder Rechtfertigung sein, sondern weitere Fragen, um zu verstehen, um was es dem Partner wirklich geht. Das können Fragen sein wie: 👉 „Was muss ich verstehen, was ich noch nicht zu verstehen scheine?“ 👉 „Was an deiner Erfahrung übersehe oder ignoriere ich?“ 3️⃣ Was soll ich Deiner Meinung nach ändern? Ich frage: „Wenn du mir sagen könntest, dass ich etwas anders machen soll und es ist zu 100 % garantiert, dass ich diese Änderung vornehme, was würdest du mir sagen, was ich tun soll?“ Wenn ich das dann höre, prüfe ich mich selbst: „Stimmt die von ihr geforderte Verhaltensänderung mit dem überein, was ich sein möchte?“ Wenn ja, dann übernehme ich die Verantwortung. Das klingt wie: „Ja, so möchte ich sein, so möchte ich mich dir gegenüber verhalten und das habe ich bisher nicht.“ Und ich verpflichte mich, es umzusetzen. Wenn es mehr oder weniger mit dem übereinstimmt, was ich sein möchte, es aber nicht ganz trifft, sage ich: „Das gefällt mir an dem, was du von mir willst, aber diese anderen Teile gefallen mir nicht.“ 4️⃣ In die Umsetzung kommen Jetzt wissen wir beide, an welchen Stellen wir unser Verhalten zukünftig verändern sollten. Bleibt offen, wie wir einander auf diesem Weg unterstützen können. Fragen dazu können sein: 👉 „Was kann ich anders machen, um die von dir gewünschten Veränderungen zu unterstützen?“ 👉 „Ich möchte, dass du mir hilfst, so zu sein, wie wir beide es wollen.“ Dann machen wir uns als Einzelne und als Partner für die Umsetzung verantwortlich. Zum guten Schluss: Beziehungen scheitern in meinen Augen nicht daran, dass die Liebe verloren geht. Die Nähe ist verloren gegangen. Und Nähe geht durch ungelöste Konflikte verloren. Streitigkeiten gut zu beenden, ist also überlebenswichtig, um eine liebevolle Beziehung zu führen. |

| Die Neurobiologie hinter der psychologischen Sicherheit Um Teams oder einzelne Menschen bestmöglich dabei begleiten zu können, in ihre psychologische Sicherheit zu kommen, ist es wichtig, die Symptome von Unsicherheit zu kennen und sie auch in unserem Gegenüber und in uns selbst wahrnehmen zu können. Dabei hilft uns sehr, das Nervensystem in den Blick zu nehmen und mithilfe des sogenannten Stresstoleranzfensters zu verorten, wo sich ein Mensch gerade befindet. Der Zustand der psychologischen Sicherheit ist komplex und von vielen Faktoren abhängig, nicht nur dem Außen. Um diesen Zustand ausreichend erfassen zu können und das Gefühl von Sicherheit greifbarer zu machen, ist es wichtig zu verstehen, was neurobiologisch in uns abläuft, wenn wir uns sicher oder unsicher fühlen. Es geht also auch darum, die autonomen Zustände des Nervensystems erkennen und unterscheiden zu können. Wir schulen unseren Blick – was durch das Hintergrundwissen möglich wird – dafür, Angst und deren Stressreaktionen zu erkennen und auch die latenten und subtileren Zustände nicht zu übersehen. Dadurch wird es uns möglich, passende Angebote für den gegenwärtigen Moment zu machen. Das ist der Grund, warum ich in den nächsten Kapiteln in die Tiefe unseres Nervensystems und unseres Gehirns einsteige. Ich erläutere die Neurobiologie von Angst und Stress. Wie entsteht Angst, woran zeigt sie sich neurobiologisch, was passiert in unserem Körper und wie können wir neurobiologisch wieder in einen Zustand von Sicherheit kommen? Es kann sein, dass du an der ein oder anderen Stelle beim Lesen in die Innenschau gehen wirst und eine Art Selbst-Check machst. Das ist gut und von mir auch so angedacht. Denn nur eine Person, die sich ihrer selbst bewusst und darüber selbstsicher ist, kann ein Umfeld entstehen lassen, in dem Menschen sicher arbeiten und leben können. |

| Die Suche nach der Sicherheit im Außen Unser Nervensystem ist so aufgebaut, dass es über Rezeptoren ununterbrochen und ganz automatisch die Umgebung nach Gefahren absucht. Es will damit unser Überleben schützen. Heute ist es weniger der Säbelzahntiger, der um die Ecke kommt und unser Leben bedroht. Im einundzwanzigsten Jahrhundert kann es viel mehr ein Auto sein, das aus einer Seitenstraße geschossen kommt. Nicht so unmittelbar wie das Auto, aber genauso bedrohlich kann eine Gruppe von Menschen auf mich wirken, mit denen ich zusammenarbeiten soll, bei denen ich mir aber nicht sicher bin, ob sie mich mit meiner Art akzeptieren. Die Gefahr, abgelehnt zu werden, wirkt heute wie gestern als starke Bedrohung auf uns. Das bedeutet, dass wir ständig unser Außen bewerten und darauf in Millisekunden reagieren. Dabei ist es egal, ob das, was wir sehen, wirklich eine Tatsache ist oder nur eine Vorstellung in unserem Kopf. Um es an einem Beispiel zu veranschaulichen: Wenn du im Wald spazieren gehst und meinst, einen Bären zu sehen, wird automatisch dein autonomes Nervensystem anspringen und dein Körper wird entsprechend reagieren. Du wirst merken, wie dein Puls schneller geht. Vielleicht wirst du förmlich vor Angst erstarren oder du wirst schneller, als du je gelaufen bist, vor dem Bären davonrennen. Völlig unabhängig davon, ob der Bär wirklich dort steht oder ob es eine Sinnestäuschung war. Entscheidend bei der Reaktion ist deine Bewertung der äußeren Situation. Neurobiologisch könnte man es wie folgt beschreiben: Zwischen deinem Außen und dem, was du daraus machst, wie du es interpretierst, ist eine Art Filter eingebaut. Dieser Filter nimmt alle Informationen aus der Umgebung auf und sammelt sie. Sicherheit entsteht dann, wenn dieser Filter das Ergebnis ableitet, dass keine Gefahr droht oder besteht. Der Filter setzt sich aus vier Ebenen der Wahrnehmung zusammen: Exterozeption: die Fähigkeit, die Umwelt wahrzunehmen. Interozeption: die Fähigkeit, die Innenwelt wahrzunehmen. Propriozeption: die Fähigkeit, die Lage des Körpers im Raum wahrzunehmen. Neurozeption: die Gesamtheit von Innen und Außen. Exterozeption Wir nehmen unsere Umgebung über unsere Sinne wahr. Wir schmecken, hören, riechen, sehen und fühlen. Darüber werden wir mit Informationen versorgt. Unbewusst und permanent bewerten wir darüber die Situation oder die Umgebung, in der wir uns befinden. Auch komplexe Wahrnehmungen wie die der Stimmung zwischen Menschen oder der Atmosphäre einer Situation gehören dazu. Du kennst sicherlich das Gefühl, wenn du in einen Raum kommst, in dem vorher gestritten wurde. Du spürst sofort, dass hier etwas nicht stimmt. Die Wahrnehmung des Außen ist ein Teil unseres inneren Sicherheitssystems und eine wichtige Fähigkeit, um einschätzen zu können, wie sicher wir uns fühlen können. Interozeption Die Interozeption ist die Wahrnehmung unserer Innenwelt, also die Wahrnehmung unseres Körpers und seines Zustandes. Hunger und Durst sind beispielsweise Teil der Interozeption. Auch wenn wir Halsschmerzen bekommen und uns matt und kränklich fühlen, ist das ein Signal unseres inneren Sicherheitssystems, das uns meldet: »Achtung, schone dich besser.« Propriozeption Um die Liste zu vervollständigen, sei hier auch die Propriozeption genannt. Sie bezeichnet die Wahrnehmung des eigenen Körpers nach dessen Lage im Raum. Für unser Thema wird dies nicht weiter relevant sein. Neurozeption Intero- und Exterozeption sind in einem ständigen Wechselspiel. Sie hängen miteinander zusammen und werden in dieser Verbundenheit Neurozeption genannt. Du kannst dir das in etwa so vorstellen wie die Sicherheitssysteme in deinem Auto. Sie sind aufeinander abgestimmt, laufen im Hintergrund mit, ohne etwas dafür tun zu müssen. Dieses Frühwarnsystem wertet kontinuierlich die komplexen neurobiologischen Abläufe im Innern aus und es meldet uns, wenn wir in Gefahr sind. Es sichert damit unser Überleben. Wie sensibel unser System reagiert, wird maßgeblich davon beeinflusst, was wir im Laufe unseres Lebens über Gefahr und Sicherheit gelernt haben. Insbesondere, wie viel Stress wir in unserer Kindheit und Jugend erlebt haben. Deshalb sollten wir uns oder andere Menschen auch nicht abwerten, wenn wir ängstlich oder unsicher sind. Was für den einen noch sicher ist, fühlt sich für den anderen unsicher an. Und beides ist im Sinne der jeweiligen Neurozeption wahr und richtig. |

| 1.1.2 Sicherheit ist ein subjektives Erleben Die Interozeption, Exterozeption und Neurozeption eines Menschen entwickeln sich bereits im Mutterleib und sie bilden sich im Laufe der Kindheit weiter aus. Wie oben beschrieben hilft uns unser Frühwarnsystem, zu erkennen, wann etwas gefährlich ist und wann nicht. Dafür muss dieses System mit Informationen darüber versorgt werden, was sicher, was bedrohlich und was lebensbedrohlich ist. Dies geschieht im Kindesalter. Hier schon wird unser Frühwarnsystem programmiert. Durch eigene Erfahrung und die – im besten Fall – gute Begleitung der verantwortlichen Erwachsenen oder durch das Abgucken des Verhaltens bei ebendiesen. Um es noch etwas konkreter zu machen: Kinder, die in einem bedrohlichen Umfeld aufwachsen, entwickeln eine Exterozeption, die angespannt und übersteuert ist. Die Exterozeption von Kindern, die in einem sicheren Umfeld aufwachsen, reagiert hingegen entspannt aufmerksam. Es gibt also Menschen, die überall Gefahren sehen und den Teufel an die Wand malen, und Menschen, die entspannter mit dem umgehen können, was sie im Außen vorfinden. Sie entscheiden sich dabei nicht aktiv für ihre Bewertung, es ist ein automatischer Prozess, der in ihrem Innern abläuft. Diesen Prozess kann man jedoch beeinflussen und daran arbeiten – dazu wirst du im zweiten und im letzten Kapitel mehr Informationen finden. Eine Interozeption, die die inneren Wahrnehmungen schnell als bedrohlich einstuft, entsteht, wenn Kinder früh mit körperlichem Schmerz oder einer Krankheit konfrontiert werden. Hier werden körperliche Symptome früh und stark wahrgenommen. Dadurch können Ängste entstehen, die das weitere Verhalten bestimmen. Wenn Kinder die Welt als gefährlichen und lieblosen Ort kennenlernen mussten, wenig körperliche Berührung bekamen oder Bezugspersonen ausgesetzt waren, die ein schädigendes Verhalten auf das Kind hatten, entwickelt sich daraus eine Neurozeption, die beständig Gefahr meldet. »Psychologische Sicherheit ist immer ein subjektives Empfinden.« Bis hierhin lassen sich zwei Schlussfolgerungen ziehen, die für das weitere Verständnis wichtig sind: Die Basis für das, was wir grundsätzlich als sicher empfinden, basiert auf den Erfahrungen unserer frühen Kindheit. Da wir immer auf der Suche nach Sicherheit sind, ist unser Verhalten darauf ausgerichtet. Wir machen nichts, was für uns gefährlich sein könnte. Diese Zusammenhänge erklären, weshalb verschiedene Menschen sich in ein und derselben Situation unterschiedlich sicher fühlen oder warum bestimmte Menschen mit Veränderungen besser klarkommen als andere. Das gilt auch und gerade für das Verhalten in Beruf und Arbeitsleben. Dazu ein Beispiel aus meinem Coaching-Alltag: In meiner Rolle als Coach durfte ich ein Team begleiten, das ein großes Projekt stemmen sollte. Auf dem Projekt lag viel »Management-Attention« und damit lastete ein hoher Erfolgsdruck auf dem Team und der Projektleitung. Das Projekt musste in der vorhergesehenen Zeit und mit dem vorgegebenen Budgetrahmen zum Erfolg gebracht werden. Ein vorhergehender Projektleiter war bereits von dem Projekt abgezogen und durch einen neuen ersetzt worden. Es gab innerhalb des Projektteams eine Kollegin, die bezogen auf ihre fachliche Kompetenz sehr geschätzt und immer beratend hinzugezogen wurde. Sie war in ihren Aussagen klar, dabei aber auch persönlich abwertend, wenn Dinge nicht sofort verstanden oder so gemacht wurden, wie sie es sich vorgestellt hatte. Diese Art ihrer Kommunikation wurde toleriert, auch von den Führungskräften. Ein weiteres Teammitglied war Angelika. Ich nahm sie als eine sehr aufmerksame und schlaue Frau wahr. Sie bekam alles mit, auch die Schwingungen in- und außerhalb des Teams. In meinen Augen brachte sie alle Kompetenzen mit, die es brauchte, um aktiv dazu beitragen zu können, das Projekt zu einem Erfolg werden zu lassen. Und obwohl sie nicht nur kognitiv stark war, sondern auch hervorragende Antennen für die zwischenmenschlichen Töne hatte, traute sie sich nicht, nach vorn zu treten und Verantwortung zu übernehmen. Sie fühlte sich nur sicher in Besprechungskonstellationen, in denen auch ein Kollege dabei war, der für das Team sprach und die Entscheidungen traf. Mit der Zeit sprach sich das herum und man lud sie zu immer weniger Besprechungen ein. In der Folge bekam sie immer weniger Aufgaben und Verantwortung übertragen. Das frustrierte nicht nur sie, sondern auch das übrige Team. Ihr wurde zum Vorwurf gemacht, dass sie sich nicht traute, Themen allein zu klären und in die Auseinandersetzung mit anderen Unternehmensbereichen zu gehen. Über persönliche Gespräche bekam ich ein wenig Einblick in ihre Geschichte. Wirklich sicher hatte sie sich nie fühlen können. Sie hatte nie die Bestätigung bekommen, dass sie gut war, wie sie ist. Sie wuchs zunächst in einem strengen Elternhaus auf, wurde oft kritisiert und mit ihrem großen Bruder verglichen. Angelika hatte Angst davor, einen Fehler zu machen und dafür beschämt zu werden. Das offen zu kommunizieren traute sie sich in ihrem Arbeitsumfeld aber nicht, sie spürte, dass über sie gesprochen wurde. Angelikas Verhalten in dem Projekt war eine reine Schutzreaktion. Es lag nicht daran, dass sie unmotiviert war oder die Kollegen nicht mochte. Sie hatte einfach nur Angst. Angst vor einem dummen Spruch und Angst davor, in einer Gruppe abgewertet zu werden. Das Gefühl von Beschämung kannte sie noch zu gut aus ihrer Kindheit. Die Erlebnisse waren so schlimm für sie gewesen, dass sie alles dafür tat, es nicht mehr fühlen zu müssen. Bevor wir also das Verhalten von Menschen verurteilen, sollten wir uns immer die Frage stellen: »Wozu ist das für die Person gut? Wovor schützt es sie?« Denn wie wir gelernt haben, ist unser Nervensystem darauf programmiert, Gefahr abzuwehren. Negative Erlebnisse wie Abwertung, Ausschluss oder Abweisung können dabei genauso als Gefahr wahrgenommen werden wie ein Säbelzahntiger vor über zwanzig Millionen Jahren. Das macht für das Gehirn keinen Unterschied. In Gefahrensituationen gilt dann: Unser Verhalten wird wie zu Säbelzahntigerzeiten vom Stammhirn gesteuert. Verstand und Ratio ade. Die empfundene Sicherheit bestimmt also unser Verhalten. Sicherheit ist die Voraussetzung, um überhaupt gut arbeiten und offen für Neues sein zu können. Sie ist die Essenz dafür, dass wir das, was an Potenzial in uns steckt, überhaupt leben können. Diese Tatsache sollte immer berücksichtigt werden, wenn mit Menschen gearbeitet wird. Insbesondere dann, wenn man in einer Form für sie oder den gemeinsamen Prozess verantwortlich ist. Beispielsweise in der Rolle als Führungskraft oder Coach. |